「Notionでタスクや情報を管理しているけれど、読書メモや日々のアイデア、学習内容がうまく整理できない…」 「メモは取るものの、過去のメモを見返すことがなく、知識として定着しない…」

こうした悩みを解決するために設計されたのが、**「Obsidian(オブシディアン)」**です。

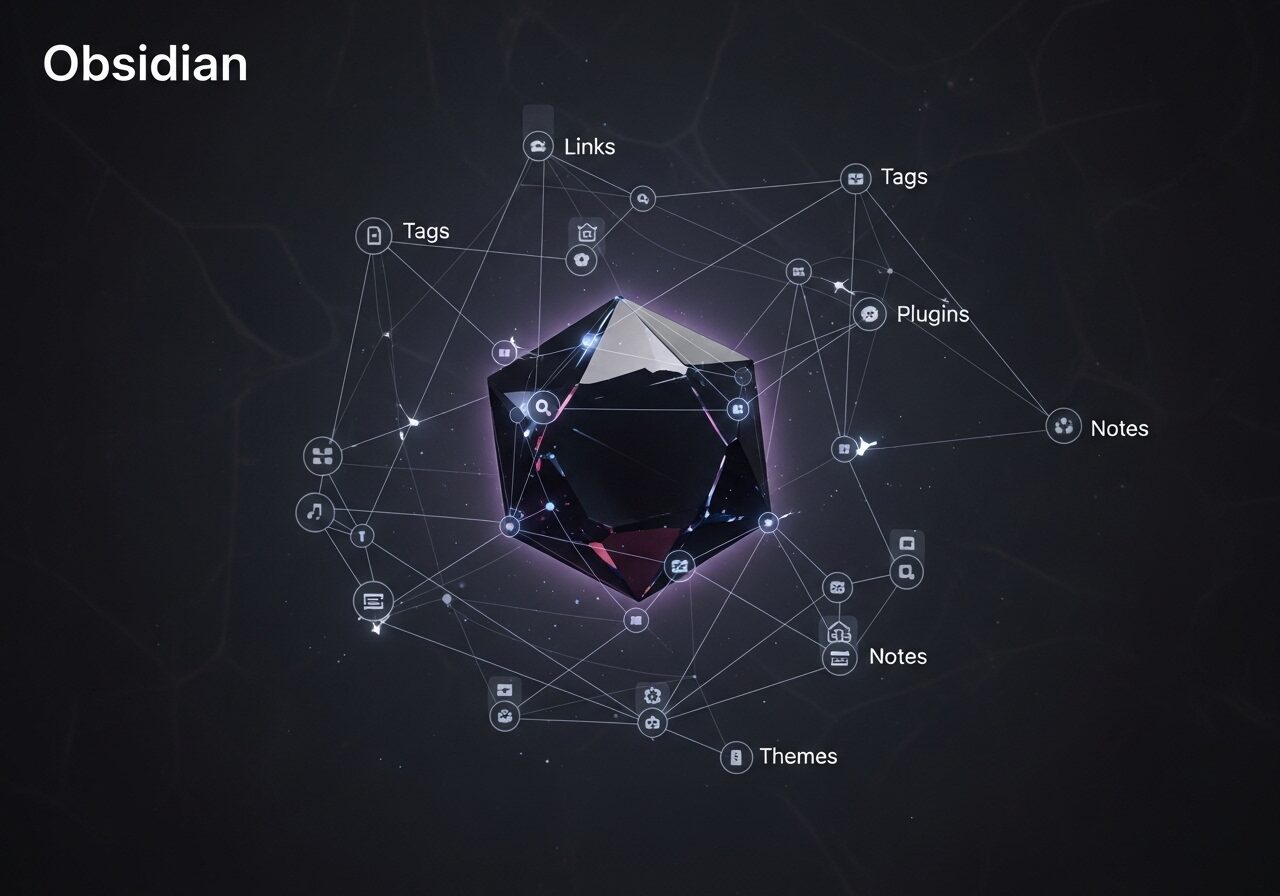

Obsidianは、単なるノートアプリではありません。あなたのPC(ローカル)上で動作し、ノート同士を「リンク」させることで、あなたの知識やアイデアを繋ぎ合わせ、**「第二の脳(Second Brain)」**を構築することに特化した、強力な知識管理(PKM)ツールです。

この記事では、ご提示いただいた参考資料(Obsidian使い方大全)を基に、Obsidianを使いこなすための基本概念と、具体的な活用例を初心者向けに解説します。

1. Obsidianとは? (Notionとの違い)

Obsidianの最大の特徴は、ローカルファーストとリンクベースである点です。

- ローカルファースト: データはクラウド上ではなく、すべてあなたのPC内の指定したフォルダに、標準的な「マークダウン(.md)ファイル」として保存されます。これにより、動作が非常に高速で、オフラインでも利用でき、データの所有権は完全にあなた自身にあります。

- リンクベース: 従来の「フォルダ分け」による整理ではなく、ノート同士を

[[リンク]]で繋ぐことを基本とします。これにより、情報が複数の文脈に同時に存在できるようになります。

Notionとの使い分け

NotionとObsidianは、どちらも優れたツールですが、得意分野が異なります。

| 特徴 | Obsidian (第二の脳) | Notion (All-in-oneワークスペース) |

|---|---|---|

| 保存先 | ローカル (PC内) | クラウド |

| 主な思想 | 知識を**「繋げる」** (リンクベース) | 情報を**「整理・共有」** (データベース) |

| 動作速度 | 非常に高速 (オフライン可) | オンライン前提 (速度はネット依存) |

| 得意分野 | 個人の知識管理、アイデア創出、執筆 | チームでの共同作業、タスク管理、DB構築 |

| 連携 | プラグインで高い拡張性 | APIで他サービス (Gmail, Dify) と連携 |

結論として、タスク管理やチームとの共有情報は「Notion」、個人の学習メモや思考、アイデアの蓄積は「Obsidian」という使い分けが非常に強力です。

2. Obsidianを使いこなす「第二の脳」の基本概念 (Zettelkasten)

Obsidianを最大限に活用するには、その背景にある「Zettelkasten(ツェッテルカステン)」という知識管理術の考え方を理解することが近道です。

参考資料では12のルールが紹介されていますが、初心者がまず意識すべきなのは、以下の3つのシンプルなルールです。

① ノートを「アトミック」にする (1ノート=1アイデア)

- Zettelkastenルール:

カード1枚につき1アイデアのみ - 使い方: 読書メモを作るとき、1冊の本の感想を1ページにまとめるのではなく、その本から得た「重要な概念」や「刺さった言葉」を、それぞれ1つの独立したノートとして切り出します。

- なぜ?: ノートが小さく具体的(アトミック)であるほど、他のノートと「リンク」させやすくなるためです。

② ノートを必ず「リンク」させる

- Zettelkastenルール:

全てのカードは必ず他のカードとリンクさせる - 使い方: 新しいノート(例:

[[Aという概念]])を作成したら、それが既にある他のノート(例:[[Bという概念]])とどう関係しているかを考え、[[Bという概念]]というリンクを記述します。Obsidianでは[[と入力するだけで、簡単に他のノートを検索・リンクできます。 - なぜ?: リンクされていないノートは、ネットワークから孤立し、二度と見返されることのない「死んだノート」になってしまいます。リンクこそが、アイデアの繋がりを生み出す生命線です。

③ デイリーノートを「思考の入口」にする

- Zettelkastenのノート種別:

Fleeting Note(一時的なノート) - 使い方: Obsidianを開いたら、まず「デイリーノート」(その日の日付のノート)を開きます。日常で思いついたこと、やるべきタスク、感情の走り書きなど、分類に困るメモはすべて、まずこのデイリーノートに書き込みます。

- なぜ?: 「どこに書こうか」と悩む時間をゼロにし、思考を即座にキャプチャするためです。週末などにデイリーノートを見返し、重要なアイデア(Fleeting Note)があれば、それをアトミックなノート(Permanent Note)として清書し、リンクさせます。

3. Obsidianの強力な機能

上記の基本概念をサポートするため、Obsidianには強力な機能が備わっています。

① グラフビュー (Graph View)

あなたのノートがどのようにリンクされ、繋がっているかを視覚的に表示する機能です。どのノートがハブになっているか、どのノートが孤立しているかが一目瞭然になります。自分の「第二の脳」が育っていく様子を見るのは、非常にモチベーションが上がります。

② Obsidian Canvas (キャンバス)

Obsidian内で、ノート、画像、テキストカードなどを自由に配置できる「無限のホワイトボード」機能です。マインドマップのように思考を整理したり、プロジェクトのワークフローを可視化したりするのに最適です。

③ 豊富なプラグイン

Obsidianの機能はプラグインで無限に拡張できますが、最初はシンプルに保つことが推奨されます。初心者におすすめのプラグインをいくつか紹介します。

- Calendar: カレンダービューを表示し、日記やデイリーノートへのアクセスを容易にします。

- Kindle Highlights: Kindleでハイライトした部分をObsidianに自動でインポートします。(読書メモに最適)

- Auto Link Title: WebページのURLを貼り付けると、自動でそのページのタイトルを取得してリンクを生成します。

4. Obsidianを使う上で理解すべき5つのポイント

フォルダ分けに頼らない構造

Obsidianの最大の特徴は「知識を繋げる」ということ。

ノートのリンクはもちろん、ノートの分け方にもフォルダやタグではなく、リンクを利用することで明確に分けることのできないノートも好きなように整理できます。

以下具体例。

新規作成したノート:「Obsidianの使い方」 → ノートをまとめたノート:「生産性」

新規作成したノート:「Obsidianの使い方」 → ノートをまとめたノート:「使っているアプリ」

こんな形で「このノートは他のフォルダにも入れたいなー」ということをリンクベースで整理することで可能になります。

新しいノートには必ず何かをリンクさせる

他のノートとリンクしていないノートはどこから辿ることもできず、後で見返すことが不可能になり、「死んだノート」となってしまうからです。

一つ一つのノートにつながりを持たせるということに慣れると普段生活している時にも、何かインプットしたり、思いついた場合、自然と自分の脳内の何かと繋ぎ合わせようという考え方になっていきます。

個人的にはこの「リンクベース」で考えることができるようになってからObsidianのノートが格段に増えた感じがします。

ノートをアトミック化していく

Zettelkastenのルールで「カード1枚につき1アイデアのみ」というものがありますが、この点だけはどうしても自分の中に浸透しませんでした。

以前は全体の読書メモを作って終わりという感じだったのですが、最近やっとアトミック化を意識できるようになり、

本を読みながら読書メモを作る → その読書メモにある新しい用語や重要な概念など他でリンクしそうなものをアトミック(最小化)に分割していく

というような方式でノートをアトミックにすることで、小さい情報を他の様々な情報に繋げるというZettelkastenの強みを意識した運用をできるようになってきています。

全く違う分野のノートが他の分野で流用できたりするのでノート作りが面白くなり、第二の脳を育ててる感を感じれると思います。

一時的なメモはデイリーノートにそのまま書く

ノートにする必要もないけれど、忘れてしまうにはもったいない走り書きのメモというのが日常的にするメモの大半を占めていると思います。

この内容をデイリーノートに直接書くという手法です。

全然発明でもなんでもないです。

一つ注意している点としては、デイリーノートに「Memo」という欄を設けて、感情やその日行ったことなどとは切り離して書くこと。

例えば、現在自分が進めているプロジェクトの戦略やブログのコンテンツアイデアなどは必ず「Memo」に書くようにしています。

グラフビューの活用

あまりにもノートのリンクがなかったりするとリンクすることを意識するきっかけにもなるので定期的に見るようにしています。

密なグラフになっていると第二の脳が育ってきている気がして気分が良いです。

5. 実践的な活用例

Obsidianを「第二の脳」として活用する具体的な例です。

活用例①: 最強の日記・週次レビュー

- 「Calendar」 プラグインを導入し、毎日の日記をデイリーノートに書きます。

- 週末に「週次レビュー用ノート」を作成します。

- そのノートに、その週のデイリーノート7日分をすべてリンクします。

- Obsidian上では、リンクしたノートの中身をプレビュー表示できるため、1ページで7日間の出来事や思考を俯瞰しながら、簡単に1週間の振り返り(週次レビュー)が行えます。

活用例②: 読書メモ (Literature Note → Permanent Note)

- 「Kindle Highlights」 プラグインで、KindleのハイライトをObsidianにインポートします。(これが

Literature Noteです) - ハイライトを読み返し、重要だと思った概念や、自分の思考を刺激した部分を、

[[アトミック・ノート]]として自分の言葉で書き直します。(これがPermanent Noteです) - 例えば、梅原大吾氏の本の「勝ち続けるメンタリティ」というノートが、全く別の本で読んだ

[[レアル・マドリードの哲学]]とリンクされるかもしれません。 - このように、分野を越えて知識が繋がることで、自分独自の洞察が生まれます。

活用例③: アイデア整理 (Obsidian Canvas)

- 個人プロジェクトの戦略立案

- ブログ記事の構成案作成

- 自分の情報整理のワークフローを可視化

これらをCanvas上にカードとして並べ、線で繋ぐことで、頭の中のモヤモヤしたアイデアを視覚的に整理できます。

6. Obsidianで「やらない」こと (Notionとの棲み分け)

Obsidianの強みは「リンクベースの知識創出」です。参考資料でも指摘されている通り、以下のことはObsidianで無理にやろうとせず、Notionなど他のツールに任せるのが賢明です。

- タスク管理 (Task Management): プラグインは存在しますが、複雑になりがちです。期限管理やチーム共有が必要なタスクは、NotionやGoogleカレンダーで管理する方が効率的です。

- 習慣管理 (Habit Tracking): これもNotionのデータベースの方が、グラフ化や平均値の算出に優れています。

- 複雑なプラグインの導入: Obsidianはカスタマイズ性が高い反面、「プラグインをいじること」自体が目的になりがちです。知的生産の本質は**「ノートを書き、繋げること」**です。最初は最小限のプラグインで運用を開始しましょう。

まとめ

Obsidianは、NotionやGmailが担う「外部との連携」や「タスク管理」とは異なり、あなた個人の「内なる思考」と「知識」を育てるためのツールです。

フォルダ分けに悩む必要はありません。まずはObsidianを開き、デイリーノートに思考を書き出し、[[ と ]] でノートをリンクさせることから始めてみてください。あなたの「第二の脳」が育っていく感覚に、きっと驚くはずです。

コメント