Difyサーバーを安全に運用するために、通信の暗号化(HTTPS化)は必須です。HTTPS化されていないサイト(HTTP)では、ログインパスワードやAPIキー、チャット内容が傍受されるリスクがあります。

この記事では、無料でSSL/TLS証明書を発行できる「Let’s Encrypt」と、その証明書の発行・更新を自動化するクライアント「Certbot」を使い、Nginxで動作するDifyサーバーをHTTPS化する手順を解説します。

前提条件

- Ubuntu/Debian系サーバー: これまでの記事で構築した環境を想定します。

- Nginxがインストール済み: DifyのDockerコンテナの前段に、リバースプロキシとしてNginxが設定されていることを前提とします。

- ドメイン取得済み:

dify.example.comのような、Difyで使用するドメイン名を取得していること。 - DNS設定済み: 取得したドメインのAレコード(と、設定していればAAAAレコード)が、DifyサーバーのIPアドレスを正しく指していること。

- ファイアウォールの開放: サーバーのファイアウォール(

firewalldまたはufw)で、ポート 80 (HTTP) と ポート 443 (HTTPS) が開いていること。(ポート 80 は、Let’s Encryptがドメインの所有権を確認するため(HTTP-01チャレンジ)に必要です)

ステップ1: Certbot のインストール (snap版)

現在、Certbotのインストールは snap を使用する方法が公式に推奨されています。

snapdのインストール 古いapt版のCertbotが入っている場合は、先に削除しておきます。# もし古いcertbotがあれば削除 sudo apt-get remove certbot # snapd(snapの管理ツール)をインストール sudo apt update sudo apt install snapd- Certbot のインストール

snapを使ってcertbotの最新版をインストールします。sudo snap install --classic certbot - シンボリックリンクの作成

certbotコマンドをシステム上のどこからでも使えるように、リンクを作成します。sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot - バージョン確認 正しくインストールされたか確認します。

certbot --version # 例: certbot 2.11.0

ステップ2: SSL証明書の取得 (Nginxプラグイン)

CertbotにはNginx用のプラグインがあり、Nginxの設定を解析して自動で証明書を取得・設定できますが、ここではDifyの複雑な設定(リバースプロキシ)を壊さないよう、証明書の取得のみを行う certonly コマンドを使います。

# [dify.example.com] と [admin@example.com] はご自身のドメインとメールアドレスに置き換えてください

sudo certbot certonly --nginx \

--agree-tos \

-d dify.example.com \

-m admin@example.com

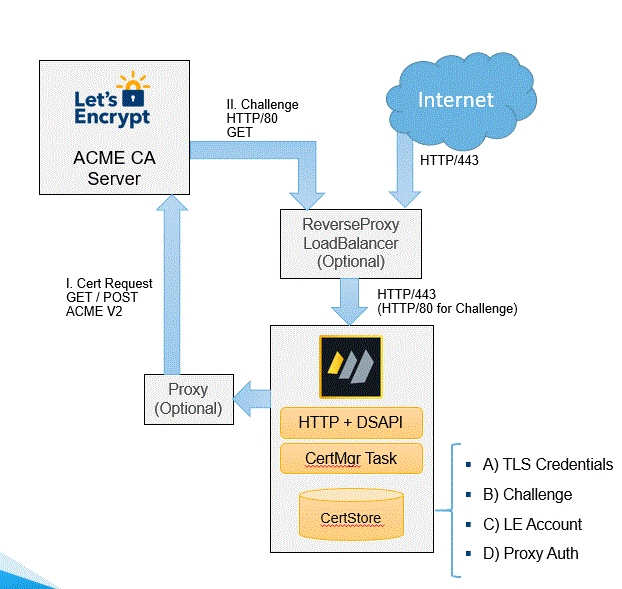

certonly: 証明書の取得のみ行い、Nginxの設定は変更しません(手動で設定します)。--nginx: Nginxの設定を読み取ってドメインの検証(HTTP-01チャレンジ)を行います。 ※HTTP-01チャレンジとは、Webサーバーの所有権を証明するために、認証局(CA)が要求する特定のファイルを、証明書を取得したいドメインの指定されたURLに配置し、CAがそのHTTPアクセスによってファイルを確認する認証方式です。この方式は、Webサーバーに直接アクセスできる環境で、SSL/TLS証明書の発行を自動化する際に、最も一般的に使用されます。 ◆フロー

◆フロー

- CertMgr は ACME CA サーバーを使用してアカウント (C) を作成します

- CertMgr は鍵ペアを作成し、CertStore (A) に書き込みます

- CertMgr は CSR を作成し、ACME CA サーバーに送信します

- CertMgr は受信したチャレンジ (B) を CertStore に保存します

- ACME CA サーバーは、ドメインの所有権を確認するために、ポート 80 でチャレンジを要求します

- Domino HTTP は、CertStore からのチャレンジ (B) で応答します

- CertMgr は証明書チェーンを受け取り、CertStore (A) に書き込みます

- HTTP (および INET タスク) は CertStore (A) から証明書と鍵を読み取ります

--agree-tos: Let’s Encryptの利用規約に同意します。-d: 証明書を発行するドメイン名。-m: 有効期限の通知などを受け取るメールアドレス。

実行すると、Nginxの既存の設定ファイル(ポート80)を利用して一時的に検証用ファイルが配置され、Let’s Encryptのサーバーがそこにアクセスしてドメインの所有権が確認されます。

成功すると、以下のようなメッセージが表示されます。

Successfully received certificate.

Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/[dify.example.com/fullchain.pem](https://dify.example.com/fullchain.pem)

Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/[dify.example.com/privkey.pem](https://dify.example.com/privkey.pem)

This certificate expires on 2025-01-21. (90日後)

これで、SSL証明書と秘密鍵がサーバーに保存されました。

ステップ3: NginxにSSL証明書を設定する

次に、Nginxの設定ファイルを編集し、DifyサーバーをHTTPS (ポート 443) で動作させ、HTTP (ポート 80) からのリクエストをすべてHTTPSにリダイレクト(転送)するようにします。

1.Dify用のNginx設定ファイル(例: /etc/nginx/sites-available/dify.example.com)を編集します。

sudo vi /etc/nginx/sites-available/dify.example.com2.以下のように設定を書き換えます。dify.example.com の部分と、DifyのDockerポート(例: 5001)はご自身の環境に合わせてください。

# HTTP (ポート80) の設定: すべてHTTPS (ポート443) にリダイレクト

server { listen 80;

# IPv6でポート80をリッスンする場合

listen [::]:80;

server_name dify.example.com;

# $host (dify.example.com) と $request_uri (URLのパス) を保持したままHTTPSに転送

return 301 https://$host$request_uri;

}

# HTTPS (ポート443) の設定: Dify本体

server { listen 443 ssl http2;

# IPv6でポート443をリッスンする場合

listen [::]:443 ssl http2;

server_name dify.example.com;

# --- SSL証明書のパス ---

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/[dify.example.com/fullchain.pem](https://dify.example.com/fullchain.pem);

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/[dify.example.com/privkey.pem](https://dify.example.com/privkey.pem);

# --- SSLセキュリティ設定 (推奨) ---

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;

ssl_prefer_server_ciphers on;

ssl_ciphers "EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH";

ssl_session_cache shared:SSL:10m;

ssl_session_timeout 10m;

add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000;

includeSubDomains;

preload" always;

# --- ここまでSSL設定 ---

location / {

# Difyが動作しているDockerコンテナのポート

proxy_pass [http://127.0.0.1:5001](http://127.0.0.1:5001);

proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

# WebSocket (チャットなどで使用) のための設定

proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade";

}

}3.Nginxの設定をテストし、リロードします。

# 設定ファイルに文法ミスがないかテスト

sudo nginx -t

# nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok

# nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

# OKならリロードして設定を反映

sudo systemctl reload nginxブラウザから https://dify.example.com にアクセスし、鍵マーク(SSLが有効)が表示されれば成功です。http:// でアクセスしても自動的に https:// に転送されることも確認してください。

ステップ4: 証明書の自動更新を確認する

Let’s Encrypt の証明書は有効期限が90日と短いため、自動更新が不可欠です。snap でインストールした Certbot は、自動で systemd timer をセットアップし、期限が切れる前に証明書を自動更新します。

- タイマーの確認

certbot.renew.timerが有効になっているか確認します。 -

sudo systemctl list-timers | grep certbot # NEXT LEFT LAST ... # ... snap.certbot.renew.timer ... - 自動更新のテスト

--dry-run(ドライラン)オプションを付けて、更新処理が正しく動作するかテストできます。sudo certbot renew --dry-run--nginxプラグインで取得した証明書は、更新が成功すると自動的にsystemctl reload nginxが実行され、Nginxに新しい証明書が読み込まれます。

(オプション) ワイルドカード証明書について

*.example.com(ワイルドカード証明書)を取得すると、dify.example.com だけでなく api.example.com など、複数のサブドメインを1枚の証明書でカバーできます。

- 検証方法: ワイルドカード証明書は、HTTP-01チャレンジ(ポート80)では検証できず、DNS-01チャレンジ(DNSのTXTレコード)が必要です。

- 自動化: 更新のたびに手動でTXTレコードを書き換えるのは現実的ではありません。ConoHa、Cloudflare、Route 53などの主要なDNSサービスは、API経由でTXTレコードを自動操作するためのCertbotプラグイン(例:

certbot-dns-conoha,certbot-dns-cloudflare)が用意されています。 - 複雑性: 設定は複雑になりますが、一度設定すれば、非公開サーバー(ポート80を開けられないサーバー)でも証明書を取得・更新できるメリットがあります。

Difyサーバーが1つのドメインのみで運用される場合は、この記事で紹介したHTTP-01チャレンジ(--nginx)が最も簡単で確実です。

参考:Let’s Encrypt のワイルドカード証明書を ConoHa API で自動更新する

Certbot を使って Let’ Encrypt の SSL 証明書を取得するには、外部に公開されたウェブサーバーか DNS サーバーで認証する必要があります。

ConoHa VPS に検証用として RHEL9 の設定を進めているのですが、現状ではウェブサーバーを外部には公開しておらず、管理者の IP アドレスからしかアクセスできない設定になっています。

Certbot の DNS 認証を使えば、非公開のウェブサーバー用の SSL 証明書を取得でき、ワイルドカード証明書も取得できるので一石二鳥ですが、更新のたびに DNS を手動で書き換えるのは手間になります。

探してみたところ、ConoHa API を使って自動で TXT レコードを書き換えてくれるスクリプトがありましたので、これを使った設定方法を記録しておきます。

Certbot のインストール

EPEL リポジトリから Certbot をインストールします。

Certbot のインストール

| # dnf install certbot |

※EPEL リポジトリが未導入の場合は下記を参考に入れてください。

ConoHa API を介して認証用コードを自動的に設定してくれるスクリプトなのですが、オリジナルでは tyo2 リージョンに対応していなかったので、フォークされたものを使用しました。(https://github.com/tsukumijima/letsencrypt-dns-conoha)

git コマンドで一式をダウンロードします。

letsencrypt-dns-conoha のダウンロード

| # git clone https://github.com/tsukumijima/letsencrypt-dns-conoha.git |

Let’s Encrypt ディレクトリ内で完結させたいので、/etc/letsencrypt にファイル一式を移動します。

| # mv letsencrypt-dns-conoha/ /etc/letsencrypt/conoha |

スクリプトファイルに実行権限を付与します。

| # chmod +x /etc/letsencrypt/conoha/*.sh |

設定ファイル(.env)をリネームします。

| # mv /etc/letsencrypt/conoha/.env.example /etc/letsencrypt/conoha/.env |

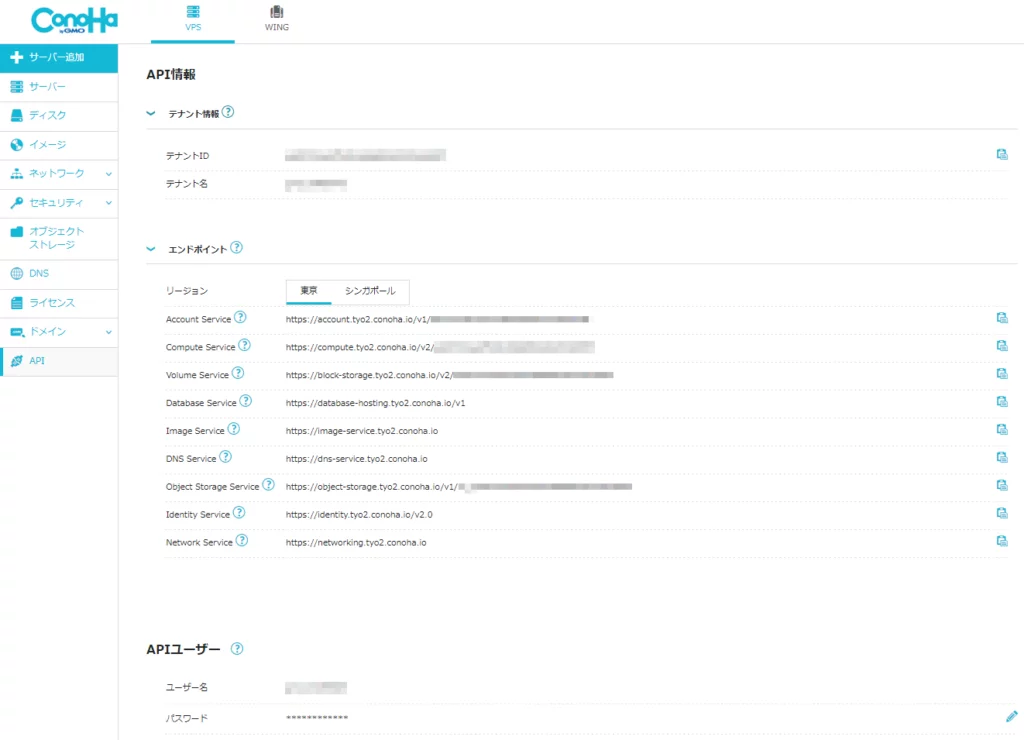

ConoHa コントロールパネルから API のタブに移動し、API のユーザーネームとパスワード、テナント ID を確認します。また、エンドポイントの URL からリージョン(tyo1 か tyo2)もあわせて確認します。

※API ユーザーが設定されていない場合は作成してください。パスワードを設定するだけで、ユーザー名は自動的に割り当てられます。

上記の内容を、letsencrypt-dns-conoha の設定ファイルに記載します。

| # vi /etc/letsencrypt/conoha/.env |

また、スクリプト内で jq コマンドを使用しますので、インストールしておきます。

| # dnf install jq |

以上で、準備は完了しました。

証明書の自動更新設定

以前は Cron で月に一回程度 certbot renew を実行するのが一般的でした。

/etc/cron.monthly/certbot

| #!/bin/shcertbot renew–deploy-hook”systemctl restart httpd; systemctl restart postfix; systemctl restart dovecot” |

最近では certbot をインストールすると一緒に導入される certbot-renew が自動的に更新してくれるため、cron を設定する必要はありません。

certbot-renew.service の確認

| # systemctl status certbot-renew.service○ certbot-renew.service-Thisservice automatically renews any certbot certificates found Loaded:loaded(/usr/lib/systemd/system/certbot-renew.service;static) Active:inactive(dead)since XXX XXXX-XX-XX XX:XX:XX JST;XXh XXmin agoTriggeredBy: ● certbot-renew.timer Process:269762ExecStart=/usr/bin/certbot renew–noninteractive–no-random-sleep-on-renew$PRE_HOOK$POST_HOOK$RENEW_HOOK$DEPLOY_HOOK$CERTBOT_ARGS(code=exited,status=0/SUCCESS) Main PID:269762(code=exited,status=0/SUCCESS) CPU:366ms |

certbot-renew.service は certbot-renew.timer によって呼び出され、定期的に実行されます。

| # systemctl status certbot-renew.timer● certbot-renew.timer-Thisisthe timer toset the schedule forautomated renewals Loaded:loaded(/usr/lib/systemd/system/certbot-renew.timer;enabled;preset:enabled) Active:active(waiting)since XXX XXXX-XX-XX XX:XX:XX JST;XmonthXdays ago Until:XXX XXXX-XX-XX XX:XX:XX JST;XmonthXdays ago Trigger:XXX XXXX-XX-XX XX:XX:XX JST;Xh left Triggers: ● certbot-renew.serviceNotice:journal has been rotated since unit was started,output may be incomplete. |

証明書が更新された際に、自動的にサービスを再起動して反映させるためには /etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/ の中にスクリプトを設置します。

/etc/letsencrypt/renewal-hooks/deploy/restart-services.sh

| #!/bin/bashsystemctl restart httpd#systemctl restart lshttpd.servicesystemctl restart postfixsystemctl restart dovecot#systemctl restart vsftpd |

以上で Let’s Encrypt のワイルドカード SSL 証明書を自動運用する事ができるようになりました。

まとめ

今回は、無料で証明書を導入する手順を説明しました。

httpのサイトは警告がでてしまったりと何かと都合が悪いので、きちんとと暗号化するべきです。

【推奨】業務システム化に有効なアイテム

生成AIを学ぶ

システム化のパートナー(ミラーマスター合同会社)

VPSサーバの選定

◆フロー

◆フロー

コメント