Difyを始めるための完全ガイド

- Difyの強力な機能と活用事例を見て、実際に試してみたいと感じた方も多いでしょう。

- このセクションでは、あなたの興味を行動に変えるための具体的なステップを、料金プランの選び方から基本的な使い方、そして商用利用の注意点まで、網羅的に解説します。

- クラウド版 vs セルフホスト版 料金プランの選び方

- Difyを始めるには、大きく分けて2つの方法があります。

- 一つはDifyが提供するサーバーをすぐに使える手軽な「クラウド版」

- もう一つは自社のサーバーにDifyをインストールして利用する、柔軟性とセキュリティに優れた「セルフホスト版」です 。

- クラウド版: 最も手軽に始められる方法です。公式サイトから登録するだけで、サーバーの構築やメンテナンスは一切不要です。プランは主に3つ用意されています 。

- Free: 無料で始められ、基本的な機能を試すのに最適。ただし、メッセージクレジット(AIの呼び出し回数)や作成できるアプリ数に制限があります。

- Professional: 月額59ドル。独立した開発者や小規模チーム向けで、より多くのメッセージクレジットと機能が利用できます。

- Team: 月額159ドル。中規模以上のチーム向けで、さらに多くのリソースと無制限のメンバー招待が可能です。

- Dify AI · Plans and PricingUnlock Agentic AI with Dify. Develop, deploy, and manage autodify.ai

- セルフホスト版: Difyのソフトウェア自体はオープンソースなので無料ですが、それを動かすためのサーバー費用が別途かかります。

- コストはサーバーのスペックによりますが、以下のような選択肢があります。

- 内VPSサービス: 例えば、Xserver VPSではDifyの簡単インストール機能が提供されており、月額1,190円程度から利用を開始できます 。

- 国クラウドサービス (AWSなど): AWSで一般的なスペックのインスタンス(例: t3.medium)を立て、AIモデル(Bedrock)を利用した場合、月額141ドル(約2万円強)程度が一つの目安となります 。セルフホスト版は、データを外部に出したくない、あるいは独自のカスタマイズを加えたいといった高度な要件を持つ企業に適しています。

導入

- ここからは、実際にDify を導入する流れを紹介します。おおまかに以下のステップで進めます。

- 導入準備:環境要件・運用チーム体制

- Dify インストール・基本設定

- ソフトウェア開発への組み込み

- 運用管理・トラブルシューティング

導入準備:環境要件・運用チーム体制

まずは、Dify を導入する前に準備事項を確認しましょう。Dify のクラウド版とローカル環境版のどちらを利用するかによって、ハードウェアやネットワーク、サーバーなどの要件が異なります。クラウド版でも、ID数やアクセスが一時的に増加した際のスケール方法が明確でないと、運用に支障が及ぶ可能性があるため事前に決めておきましょう。

また、Dify の運用チームを構成し、アカウント権限の設定や管理、ガイドラインの作成と共有などを担う人員を割り当てます。ユーザーがプログラミングの知識不要で使いこなせるよう配慮して、マニュアルや利用環境を整備することが大切です。

加えて、自社システムや既存ツールとのバッティングにより、業務に支障が起きる可能性もあります。社内の混乱やトラブルを避けるために、Dify で扱う機能と他のツールに残す機能を明確に区分し、運用ルールとしてまとめておくことも大切です。

Dify インストール・基本設定

続いて、Dify のインストールと初期設定を行います。ローカル環境で利用する場合、OSやミドルウェア、ネットワーク、データベースなど関連システムの整備が必要です。基本的な設定項目としては、ユーザー管理や通知チャネルの連携、バージョン管理、テストツールの連携などが挙げられます。

基本設定を完了した後、小規模プロジェクトを使ったテスト運転を行い、正常に機能するか試しておくと無難です。運用中も、定期的にアップデート情報を確認し、新しい機能やセキュリティ設定の適用などを随時確認する必要があります。

ソフトウェア開発への組み込み

Dify を導入した後は、ソフトウェア開発プロセスに組み込む準備を行うことで、生産性の向上やチーム全体への業務効率化がよりわかりやすくなるでしょう。要件定義や設計書を Dify にアップロードし、変更やレビューの履歴を一括管理すると効率的です。

既存の作業プロセスやチーム独自の習慣を活かして、Dify の機能との相性や置き換えの可否を見極めながら、徐々に組み込んでいくとスムーズな運用につながります。

運用管理・トラブルシューティング

Dify を運用し始めた後は、管理体制の構築とトラブルシューティングが重要です。管理チームが行うべき作業としては、定期的なバージョンアップやバックアップ、アクセス権限の見直し、不要なデータの整理と削除などが挙げられます。

管理が複雑になると、急な事態に柔軟に対応できず、利用者や業務に支障が出る可能性があるため、定期的なメンテナンスが大切です。また、トラブル発生時には、エラーログや負荷状況を可視化する機能を使うことで原因を特定でき、迅速な解決につながります。

加えて、ユーザーからの問い合わせをまとめてFAQを作成しておくと、社内問い合わせ業務の効率化を促すことが可能です。

Difyの導入手順

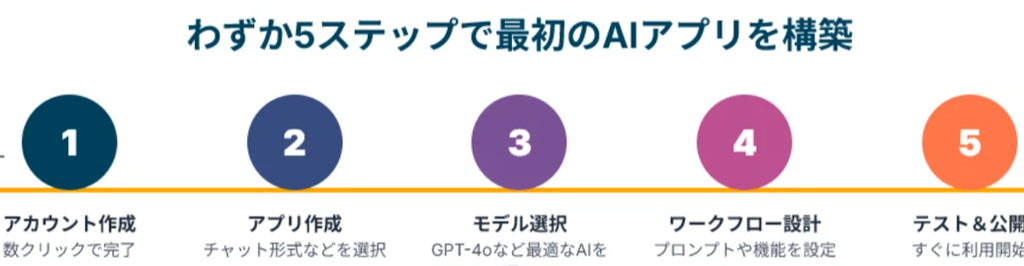

1.アカウント作成: Dify公式サイトにアクセスし、GoogleまたはGitHubのアカウントを使ってサインアップします。数クリックでダッシュボードにアクセスできます 。

2.アプリ作成: ダッシュボードの「スタジオ」から「最初から作成」を選びます。作りたいアプリの種類(例:対話型の「チャットフロー」、自律型の「エージェント」)を選択します 。

3.モデル選択: アプリの設定画面で、AIの「脳」となるLLMを選択します。GPT-4o, Claude 3, Geminiなど、多数のモデルから選べます。使用したいモデルのAPIキー(各AI提供サービスで取得)を設定します 。

4.プロンプト/ワークフロー設計: アプリの役割や振る舞いを「プロンプト」として自然言語で指示します。より複雑な処理が必要な場合は、ビジュアルエディタ上で様々な機能を持つ「ノード」を線で繋いで、処理のフローを設計します 。

5.テストと公開: 画面右のプレビュー機能で、作成したアプリが意図通りに動作するかをリアルタイムで確認します。問題がなければ「公開」ボタンを押すだけで、Webサイト埋め込み用のコードやAPIが生成されます 。

Difyの操作は驚くほど直感的

- 以下の5ステップで、誰でも最初のAIアプリを構築できます。

コメント